CF-J10にWindows7 64bit版をインストールしようとしたところ、ドラーバー選択のメッセージが出てインストールができなかった。

USB3対応のポートをインストールに使ったのが悪かったようだ。ポートを変更したらWindows7のクリーンインストールは出来た。

エラーが出たポートでWindows10をインストールした時は大丈夫だったのに?

CF-J10にWindows7 64bit版をインストールしようとしたところ、ドラーバー選択のメッセージが出てインストールができなかった。

USB3対応のポートをインストールに使ったのが悪かったようだ。ポートを変更したらWindows7のクリーンインストールは出来た。

エラーが出たポートでWindows10をインストールした時は大丈夫だったのに?

VirtualBoxのWindows2000にインストールしたパーソナルNotesを用意し、WinNT内にあるnotes.iniをNotesフォルダに移動した物をLAN経由でWindows11のパソコンにコピーする。起動はNotesフォルダー内のnlnotes.exeを管理者として実行する。

Windows11でも問題なく使えた。さすがにNotesサーバーには接続できなかったがIDの切替で接続できる。

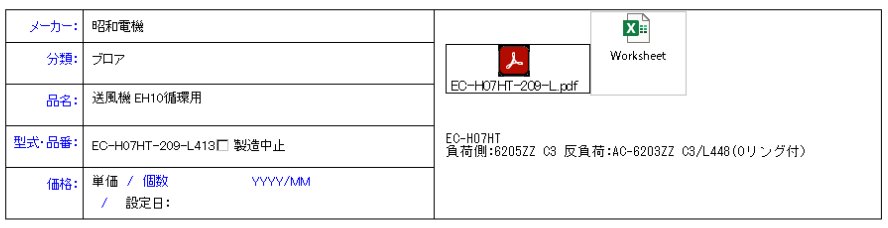

今回は購入部品の価格を管理するデータベースを作成した。管理台帳は以下のフォーマットにした。

Notesのオブジェクト張付機能を使って、関連する情報も添付できるようにした。

このフォームの下側にメモ欄があり、価格が変化した場合履歴を残すことにした。価格が変更になった場合、弥生販売管理の商品台帳をメンテナンスすることにした。

このフォームの下側にメモ欄があり、価格が変化した場合履歴を残すことにした。価格が変更になった場合、弥生販売管理の商品台帳をメンテナンスすることにした。

運用の流れは

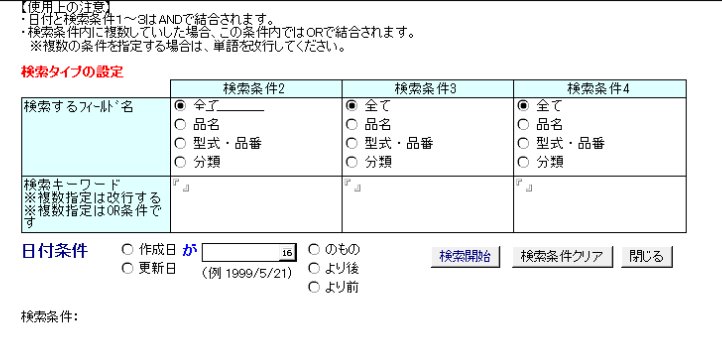

1.購入部品の検索、以前作成した物を流用

2.検索結果が個人フォルダーに入るので、価格が変更しているかチェック、変化してたら情報のアップデートと弥生販売の商品台帳のメンテナンスを行う。登録が無ければ新規に登録する。

2.検索結果が個人フォルダーに入るので、価格が変更しているかチェック、変化してたら情報のアップデートと弥生販売の商品台帳のメンテナンスを行う。登録が無ければ新規に登録する。

登録された情報を使って、注文書を作成する機能を付加した。何もメリットがないと使ってもらえないので。手順はこうだ。

1.検索で手配したい部品を検索する。検索結果から手配したい物を注文書用のフォルダに追加する。

これを繰り返して、注文用のフォルダに注文したい部品の一覧を作成する。

2.手配先ごとに部品を選び、注文書作成をクリックすると、注文書データベースに注文書を作成する。

手配個数や納期を記入し注文書を印刷する。

この作業を繰り返せば簡単に注文書が作成できる。後はFAXするだけ

今回VirtualBoxで仮想マシンにする際に使用したWindows2000はWindows 2000 Developer日本語版の物で高かったがこのパッケージでライセンス認証不要でWindows2000 Server、Windows2000、Windows95をインストールしてローカルネットワーク環境の試験運用ができた。オンライン認証が必要なWindowsXPやWindows7でも対応できたが、オンライン認証で10分以上時間がかかってしまうため、今回はWindows2000 Developerを使った。Windows11の共有フォルダに接続するためにWindows11側はコントロールパネルのプログラムと機能を開き、Windowsの機能の有効化または無効化でSMB 1.0を有効にして再起動する必要がある。共有フォルダーからインストールするファイルをコピーすれば簡単に仮想PCを仕上げることができる。

現在もNotesを使い続ける理由は2003年までNotesアプリ開発のスキルがあったこととNotesR5がsmtp認証メールの送信ができるところが大きい。

2011年からバイオ消臭剤のネット販売を開始するのにあたり、最終的に追跡番号を記載したメールを発送する必要が出てきたため、Notesで管理用のデータベースを作ることにした。開発環境はNotes4.6を使い、クライアントはNotesR5を使った。

Notes5以降は基本導入パッケージが販売されなくなったのでNotesR5サーバーを使い続けている。

Windows2000のサポート終了後、WindowsXP,Windows10,Windows11になっても、DドライブにインストールしたNotesR5サーバーを新しいパソコンにコピーして、管理者としてサーバーを実行すれば問題なく使えてしまう。

最初は自社のサイトで販売していたが、その後アマゾン、楽天、Yahooショッピングが増えた。注文情報をこのデータベースで管理し出荷の後処理ができるようにデータベースを改修した。アマゾン、楽天、Yahooショッピングはそれぞれ注文管理用のサイトで発送した商品の伝票Noの入力が簡単にできるようにした。

本日出荷する情報はフォルダに移動して、データベースの情報を使って納品書の作成とヤマト運輸の発送伝票作成を行う。

印刷された出荷伝票をバーコードスキャナでデータベースに取り込む。

集荷が終わったら、自社サイトを選択してNotesから発送のお知らせメールを送信する。

アマゾン、楽天、YahooショッピングはNotesからポップアップで伝票Noをコピーし、各サイトで発送処理を行う。

一連の作業を行うと、本日出荷フォルダに移動した情報は、処理済みのフラグが追加され本日出荷フォルダーから削除される

発送情報はデータベースに蓄積されるので、データを元に注文回数の確認や県別顧客数や概算の売上高がリアルタイムに確認できる。

アプリ開発はNotes4.6が一番使勝手がいいと感じている。下図はデータベース開発をする時に設計にアクセスする状況比較をしたもので、NotesR4.6ではアプリ開発とデバッグがシームレスに行え、不具合発生時には瞬時に対応できるがNotesR5のデザイナーでは、開発環境が分断されとても使いにくい。

通常の使用に関しては問題はないが、書き出し機能のLotus 1-2-3を使う場合はWindows2000の仮想PCにインストールしたNotesR5とoffice2000を使って処理する必要がある。

17年ぶりにNotes Serverをインストールすることにした。まず初めにグループアカウント(administrators)を作成し運用中のデータベースの管理者権限にadministratorsを設定する。

NotesR4.6、NotesR5の基本導入パッケージを持っているがNotesR5をクリーンインストールすると何故か作成したidのライセンスがカナダ・アメリカのみになってしまい、クライアントインストール時に問題を起こすことが判明した。

今回は(前回もそうだったと思うが)Notes4.6サーバーのインストールを行った。idのライセンスはインターナショナルなので問題なかった。

今回は導入に当たりVirtual BoxでWindows2000を作成し、Dドライブを追加した。仮想PC上のDドライブにNotes4.6サーバーをインストールした。必要となるユーザーアカウントもNotes4.6サーバーで作成した。次に追加するサーバーidと管理者idを作成する。仮想PCのPC名とNotesサーバーのホスト名は同じにした。

もう一台のパソコンにVirtual BoxでWindows2000とDドライブを作成し、DドライブにNotes5サーバーをインストールする。インストールに当たりNotes4.6で作成したserver.idを用意しNotesR5サーバーのDataフォルダにコピーしておく。サーバーインストールでは追加のサーバーとしてセットアップを続ける。サーバーid、管理者idはファイルで供給してセットアップする。そうするとインターナショナルidでNotesR5サーバーのセットアップが完了する。

追加したユーザーのidをファイルにし用意して置く。

certlog.ntfファイルをcertlog.nsf(認証ログ)各サーバーにコピーする。これが無いとidの認証変更時にエラーが出てしまう。

NotesR5クライアントをインストールして、管理者idでセットアップする。

全てのidファイルをUSBドライブに集め、NotesR5のドミノ管理クライアントの設定タグの認証->IDのプロパティでidの有効期限を確認する。デフォルトは2年なので、今後使い続けるためには有効期限の変更が必要になる。有効期限の変更はNotes4.6サーバーの管理コンソールで行う。cert.idにも有効期限があるので、IDの認証でcet.idのパスワードを入力後cert.idを選んでcert.idの有効期限を2100年に設定する。追加で残りのserver.idの有効期限も変更する。

※ユーザーidは作成時に有効期限を指定できるが、設定を忘れていたらserver.idに続きユーザーidの有効期限を変更する。

有効期限を変更したidを元に戻す。

サーバーのアドレス帳にadministratorsのグループを作成しシステム管理者を入れる。

サーバー設定文書でデータベース作成権などの制限設定解除を1つのアドレス帳で行う。競合文書の発生を防ぐ必要がある。

現在NotesR4.6サーバーとNotesR5サーバーの2台運用にし、メインサーバーをNotesR5で行いデータベースのバックアップをNotes4.6サーバーで行うことにした。ユーザーidの発行にはNotes4.6サーバーが必要だからね。

※NotesR5で運用していたデータベースをNotes4.6で使おうとしたらエラーが出た。

※NotesR5にコピーしたデーターベースをNotes4.6サーバーに複製することができたので、バックアップサーバーとして使うことにした。

最後にVirtualBoxのWindows2000のDドライブの中身を運用するWindows11のパソコンのDドライブに移動すればいい。ただしNotes4.6サーバーだけはc:\winnt\notes.iniを移行先パソコンのwindowsフォルダーにコピーする。

サーバー起動時に管理者として実行してあげればNotesサーバーの出来上がり。

実際運用するサーバーのIPアドレスを調べアドレス帳の接続文書を修正すればいい。

NotesR5サーバーで運用中のアプリからメールが送信されない不具合が発生した。エラーのログから認証エラーが発生しているようなので、NotesR5サーバーを再構築することにした。最初に導入したのが2003年でその後2008年に再度クリーンインストールして現在に至っている。その際にcert.id server.id user.idの有効期限は2100年に設定したつもりでいたので今後しばらく使えると思っていた。

2008年以来17年ぶりにNotesR5サーバーを導入してみることにした。手持ちのパッケージはNotesR4.6基本導入パッケージとNotesR5基本導入パッケージだ。

導入するにあたりViretual Boxを複数のPCにインストールしてWindows2000の仮想PCとDドライブを用意した。デベロッパーキットのWindows2000はオンライン認証が不要なので作成が簡単に行える。またパソコンにゴミが混入しないので、何回でもテストできる。サーバーのインストールはDドライブに行うことにした。

NotesR5サーバーをインストールしたところで問題発生、日本語版のパッケージのくせにライセンスがカナダ・アメリカのみになっていた。アンインストールして他のメディアで試しても同じだった。データベースのアクセス権の問題があったので暫く動作させてデータベースの移行テストを行った。そこで分かったのが管理者権限にユーザーが設定されているとうまく移行できないことが判明した。サーバーのアドレス帳にグループを作り、そのグループに管理者権限を与えることでデータベースの移行問題がクリアされた。

欲しいのはNotesR5サーバーだがNotesR4.6サーバーをインストールすることにした。cert.id server.id user.idのライセンスはインターナショナルだった。そこで同じcert.idを使ってNotesR5サーバーを追加することにした。サーバーは追加できたが、追加したNotesR5サーバーに接続できない問題が発生した。

NotesR4.6サーバーをいじりまくったので、インストール作業は数回やり直した。本来はサーバー名/組織名の形式でアクセスするのが常識だったが、サーバー名だけ指定したらアクセスできることが確認できた。どうやらサーバーidを作成する際に本来はサーバー名/組織名にすべきところをサーバー名だけ指定してidを作成した。サーバーidを作り直した。

NotesR5サーバーを入れ直し、新たに作り直したserver.idを使ってインストールしたところ無事に接続できるようになった。これでidは全てインターナショナルライセンスになった。後はidの有効期限を2200年に変更した。入れなおしたサーバーにデータベースを入れメールの送信テストを行ったが送信できないエラーがまだ解消できていなかった。以前あった送信メールアイコンが無いことに築きクライアントの設定を見直したところ解決した。

メールファイルのロケーションがサーバーになっていたのをローカルに変更したらアプリからメールが送れるようになった。

2003年に”ノーツドミノ基本導入パック”と”ノーツ/ドミノ基本導入パックR5.0″を購入してからずっと使っている。

理由は2003年までNotesR4.6でアプリ開発を行っていたからだ、前職ではNotesを使ったPC管理用のツールや管理システムの構築を行っていたのでの実家の仕事に役立つと思い導入を決めた。個人的なデータベースもローカルで運用していたのでこれを活用する意味もあった。一番の理由はNotes IDの認証と有効期限を回避するためにサーバーが必要なことだ。自分で使うID類は有効期限を2100年に設定して使っている。

導入当時はWindows2000 Serverにインストールしてサービスに登録して使っていた。OSのバージョンアップ対応も考慮しNotes ServerはDドライブにインストールしたDドライブのLotusのフォルダーを他のPCにコピーして

D:\Lotus\Domino\nserver.exeを実行すればNotes Serverは起動できる。サービス登録しなければOSがバージョンアップしても再インストールしないでNotes Serverを使い続けられるメリットがある。

OSがアップグレードした際はこの方法でNotes Serverを起動し問題の有無をチェックしながら使い続けてきた。

基本的に管理者として実行することでWindows11でも使えている息の長いソフトだと思う。

2011年からバイオ消臭剤の出荷管理用のデータベースとして現在でも使用している。EXCELで作成したひな形を利用した納品書の作成や発送時のメール送信(伝票番号お知らせ)を行っている。ビューの設定で販売本数の集計や売上の集計なども行っている。

RasberryPi5は5V5Aを要求するので電源アダプターが入手できなかったので安定化電源を使っていた。電源がガサバルので困っていたところ、OMURON S8JX-N03005C POWER SUPPLY 5V7Aが余っているのを発見した。安定化電源に比べ小さいのでこいつを使うことにした。USB-Cポートを2個つけて2台のRaspiを動かす予定。